インプット-アウトプットという言葉がある。優れたものを生み出すためには、優れたものを吸収する必要があるとう意味なんだが、僕等バンドマンは、プロ、アマに限らず、優れた音楽、或いはそれに付随するアート等の様々な事象を咀嚼・吸収して、新しい何かを生み出している。自分の場合、ビートルズの血を直接輸血されたようなものなんだが、だからといって、必ずしも同じような何かを生み出せるとは限らない。そこには、途切れる事のない情熱と、ある程度のポテンシャルが必要だからだ。さて、世の中には、このポテンシャル=本物の血を受け継いだ人間が少なからずいるわけだが、逆に、そのポテンシャルを十分生かしきれない場合も多々ある。

ジョン・レノンは、その死後(特にヨーコのせいで)殉教者みたいな扱いになってしまったけれど、個人的には稀代のロッカーという認識でしかない。そりゃ、言うまでもなく天才だけどさ、あくまでも、ロックンローラーとして位置付けたいのだ。だから、あんまり血の事は言いたくはないんだけれど、ただ、冒頭でどうしても書いておきたかったのは、このアルバムを聴いた瞬間、どうしても血を意識せずにはいられないほどの衝撃を受けたという事なんだ。

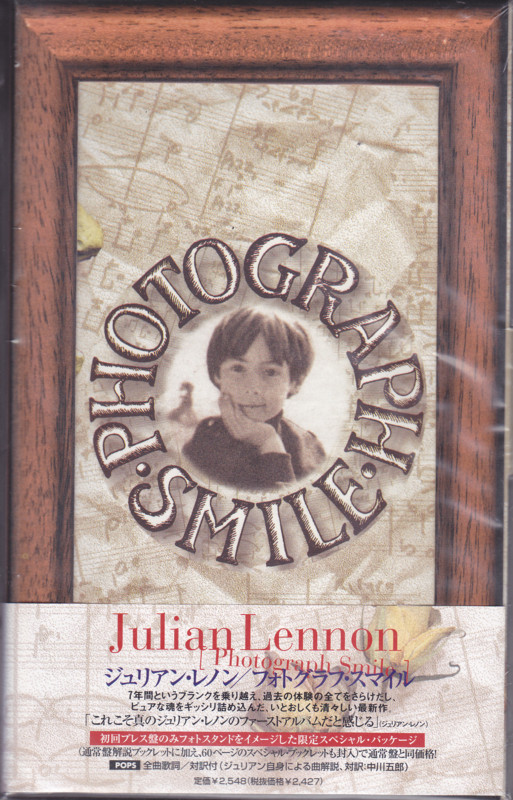

ジュリアン・レノン『フォトグラフ・スマイル』"PHOTOGRAPH SMILE"(1998)。鉛色の暗雲が立ち込める泣き出しそうな空と、襟元を伝って入り込んでくる北風に思わず首をすくめ、それでも前に向かって歩いていく、そんなアルバムだ。けれども、何か心が休まるのは、そこにジョンの影を感じるからで、もちろん、ジュリアン・レノンというアーティストにとっては不幸なの事なのかもしれないけど、それは、本人が、ジョンの子として生まれた時からずっと背負い、葛藤してきた事で、それに対し、真正面から向き合った時に生まれたのがこのアルバムなんだと思う。

このアルバムはアイラのモルト辺りを甞めながら聴くのが最高だと思う。

01.「Day After Day」。1曲目から、ジョンに生き写しの歌声に思わず涙腺が緩む。そして、全編に亘るビートルズ的(ジョージ・マーティン的)なアレンジに頭がクラクラする。

05.「I Don't Wanna Know」は初期ビートルズを髣髴とさせる曲で、世間的にジョンの息子としてしか評価されない彼の屈折したひとつの回答なのかもしれない。あぁ、そうだよ、こんなの朝飯前さと言っている様だ。このPVはパロディ、というよりもそれ以上に脱線していてるが、なんとなく、単なるアイロニーや悪ふざけとして片付ける事が出来ない。

11.「And She Cries」。彼はデミニッシュ系のコードをよく使うんだけど、それが、何やらジョージの曲っぽく聴こえてしまう。もちろん、ジョージの様に声域の狭さをカバーするためってものじゃなく、なんとなく手癖ってかんじではあるんだけど、そこに極上のコーラスやら、スライドギターやらがかぶさって来ると、ジョージになっちゃう。彼がその辺りも十分吸収しているのかは判らないけど、少なくとも音楽を生業として選んだのだから、その可能性はあるだろう。

このアルバムの日本盤にはボーナストラックが2曲追加されていて、そのうちの1曲が 15.「Don't Let Me Down」 だ。タイトルはそのものズバリの真っ向勝負だけど、曲調はスローバラードで、そして、打ちのめされそうになる。

そして、もう1曲がラストとなる、16.「I Need You」。ちょっとジョージの「Something」の様ではあるが、救われる。動画が見つからなかったので、今回紹介した4曲が気になった方は是非アルバムを手に入れてほしい。

彼が実際にジョンに会ったのは、人生で数回だったらしいが、その時でさえ、ジョンは畏れの対象であったという。彼は最後まで父の愛情を受ける事はなかったのだ。その父と同じ道を選んだ理由は判らないが、その資質を決して上手くコントロールして来たとは思えない。それは、偉大なる父を持った子の宿命の様なものかもしれない。なにしろ、このアルバムを聴くにしたって、ジョンの顔が思い浮かばないというわけには行かないのだから。

そうして、僕は、37年前に凶弾に斃れたあの日の、新聞の見出しを思い浮かべる。世界が震えたのだ、心の底から。